常州菱溪钱氏一族世代业儒,钱名山(1875—1944)祖父钱钧“平生无他嗜好,惟爱书成癖”,以古人“读书便佳,为善最乐”取堂号曰“佳乐堂”,著有《佳乐堂遗稿》。钱钧也把希望寄托在子孙身上:“补拙资良友,裒书当薄田。有怀休怠忽,敢望子孙贤。”名山父亲钱向杲平生慷慨尚气,工诗通医学,亦好读书,博览经史,他在《九峰阁诗集·四十自谈》中说:“寒窗依旧一灯青,岁岁埋头史复经。”钱向杲于光绪元年(1875)中举人,授内阁中书职,同年钱名山出生,可谓钱家双喜临门。但后来上书不用,名场屡困,遂绝意仕进,于菱溪居家附近租赁汪氏二亩地(常州东门外白家桥北),始筑私家园林,以作读书、著书、授徒之用,取名“寄园”。

关于寄园名字的由来,钱名山在《寄园记》中已明确指出,“地非己业,故曰‘寄’”,是为“寄居”之意。但按传统文人志趣,其名必有内在含义,这可从钱向杲友人张兆麟所作《九峰阁记》中寻找出一些端倪:“自古雄伟非常、志节卓绝千古者往往负匡时之略……或落落无所合,则徜徉乎泉石,寄意于山巅水崖,乘其间为体用兼备之学。”故寄园之名应还有寄身于园林间,养气修学之内在含义。

寄园约在光绪十三年(1887)初具规模,《九峰阁记》载:“就故居之侧,购(租)隙地为园,筑亭于南,凿沼于北。亭后有轩,轩窗四启……名其轩曰‘快雪轩’。轩外有阁峻甚,绕阁数十里多远山……登阁而望,群峰隐隐出没云际。偻指数之,盖有九焉。”钱向杲有《咏九峰阁八景》诗,“八景”是乱山晴翠、古塔残阳、长河帆影、远寺钟声、春溪浴鹭、秋浦归鸦、菱塘钓月、茅舍炊烟。这八景非园中自成之景,乃皆借引园外之景,即登临一阁,借远引近,寄远景于近情,亦与“寄园”名称的内在之意相一致。

光绪二十一年(1895),钱向杲又为纪念早逝的三子杏宝在园中筑望杏楼,至此寄园布置大体完成。钱名山在《名山文约》中对寄园之景有详细记载:“园有留云台、延翠亭、深柳读书堂、快雪轩、云在轩、九峰阁。九峰阁北出屋后,得溪山之胜……”钱向杲退隐寄园而心忧天下,他历时十年编纂成《夷夏用兵鉴古录》四十卷,把《资治通鉴》及宋以后的史书中所载与异族用兵的史料摘录评点,外交交涉的史料另付一编,让读者一阅便知兵机利钝、将才优劣、主德明暗、臣下忠奸、主和主战之得失;对古今时事之异同、国运之强弱,逐条摘录深切申论,绝不惧惮。中途他虽因目疾辍笔,但仍坚持至终稿,可见其用心之良苦、志虑之忠纯。

钱名山生于这样以天下为己任的诗书世家,幼承庭训而又天资聪颖,童稚时便不同凡常。他生性好动,但观书绝不动,喜听父讲古来忠孝节义、用兵战阵事。十岁学做五言诗,十八岁即刊印了《快雪轩文钞》,因其内容有激语,被告发而不得已烧之。光绪十九年(1893)恩科,钱名山参加江南乡试,尚未入场即在寓所门署“癸巳解元钱某寓”,同考者皆以为狂,结果中了第五十二名举人。他的这种狂狷的秉性注定不适于官场之道。光绪二十九年(1903),钱名山二十九岁中二甲第四十四名进士,以刑部主事录用。当时清廷新政,规定新科进士须入进士馆学习三年实学,目的是“明彻中外大局,并以法律、交涉、学校、理财、农、工、商八项政事,皆能知其大要”。然见到“西洋教习登坛宣讲,群进士执笔谨记其语”,顿以为耻,归而大书其壁:“生若入进士馆,死不上先人茔。”以社会进步之潮流看,钱名山的思想认识无疑是滞后的,可归为守旧派,这也为他日后的归隐埋下了伏笔。

当时清政府摇摇欲坠,钱名山以刑部主事的冷官上书献强国之策,作《拟陈政事疏》,提出正学术以正人心、去积习以行实政、破资格以求才、合天下以尚武四大条政治主张,其中虽不乏可取者,但终不被采纳。光绪三十二年(1906),父向杲病危,知子莫如父,临终前有遗言云:“尔秉性高疏,不宜从事经世之业,当著书名山以老。经世,俗事也,非尔任。”钱名山于是年将原号谪星更为“名山”。宣统元年(1909),他服满入都,再次怀抱着赤诚之心呈请都察院代奏《论新军疏》,力诉新军应招募“朴实有农夫土气者,凡油头滑面有城市气、衙门气者,概不收录”。又作《拟请缓行地方自治疏》,皆留中不发。钱名山对清廷彻底失望了,做好了归隐的准备,曾作《独自》诗云:“独自昂头人海中,西山晴翠接高穹。何来宦味如秋燕,莫负冰心语夏虫。谁为江河忧日下,休将身世恸途穷。还乡须觅中山酒,长醉溪头荻苇风。”是年八月,告别同侪,弃官归家,以读书、著书为务。

1911年10月10日,武昌起义爆发,11月5日,江苏独立,9日常州宣告光复,至1912年清廷正式宣告退位。钱名山虽早已深知清王朝气数已尽,但心里还是难以割舍,他“神乱若狂,几濒绝境”,在长亲责劝之下才渐渐挽回意志,遂束发髻,着道士装,不问政治,成为遗民中的一员。一般狭义的“遗民”指在朝代鼎革之际,忠于前朝、不仕新朝的人,他们的思想有强烈的政治倾向和价值判断。在遗民的世界里,深具意义的仪式和行为经常是自我认同的重要途径,而冠服往往含有明确的文化与政治象征意义,且是最直观示人的,所以成为他们表达情感、立场的重要方式。清遗民有保留发辫者,亦有着僧道装仿效“逃禅”之风者。像钱名山一样着道装的并非少数,两江师范学堂监督李瑞清、礼部礼学馆顾问王舟瑶、御史江春霖、山西巡抚岑春煊等皆如此。其实他们并非真的出家或信奉道教,仅是以道装表明自己已是脱离尘世的“世外之人”,暗指不入“新朝”。

清亡民立同以往改朝换代毕竟有着本质的不同。清廷虽是少数民族,但在旧派的士大夫心中,更重要的是它代表着儒家的文化体系与社会秩序。清王朝的崩溃对他们而言不仅仅是朝代和政治上的变化,而是整个社会的全面革新,更富于文化上的含义。几千年形成的根深蒂固的传统文化观念、社会体制面临着空前的挑战,文化失落的痛苦使他们具有一种共通的“文化遗民情结”,他们的所有言行几乎都与这种“情结”相联系。从文化遗民的层面上,我们才可认识一个矛盾、复杂的钱名山。他虽早已知清朝必亡,但不能说他对清王朝没有眷恋,其实让他牵萦于心的是在西学和新文化的冲击下,理想中以儒学为轴心的社会、文化和思想基调如何传承发展的问题。

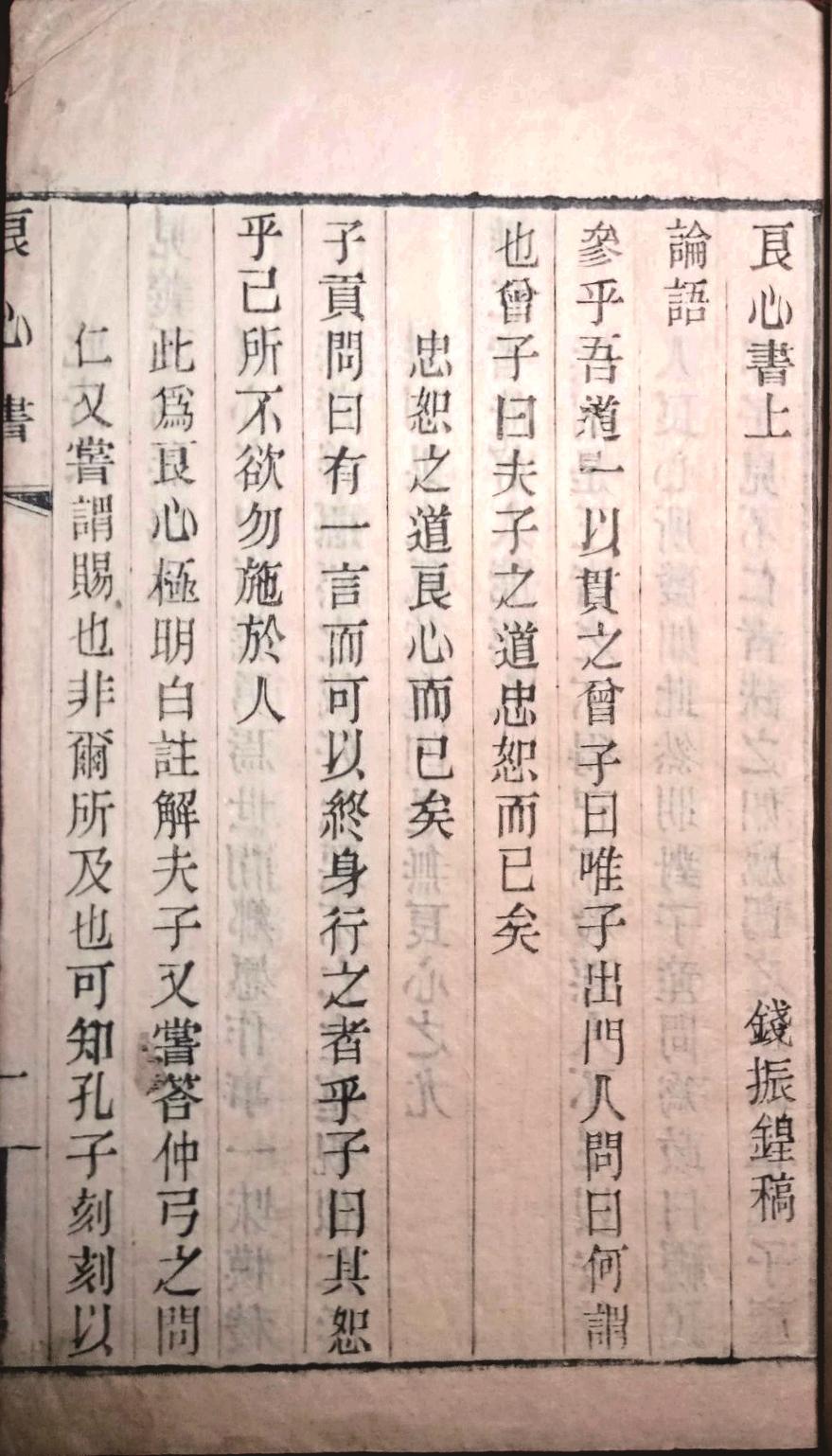

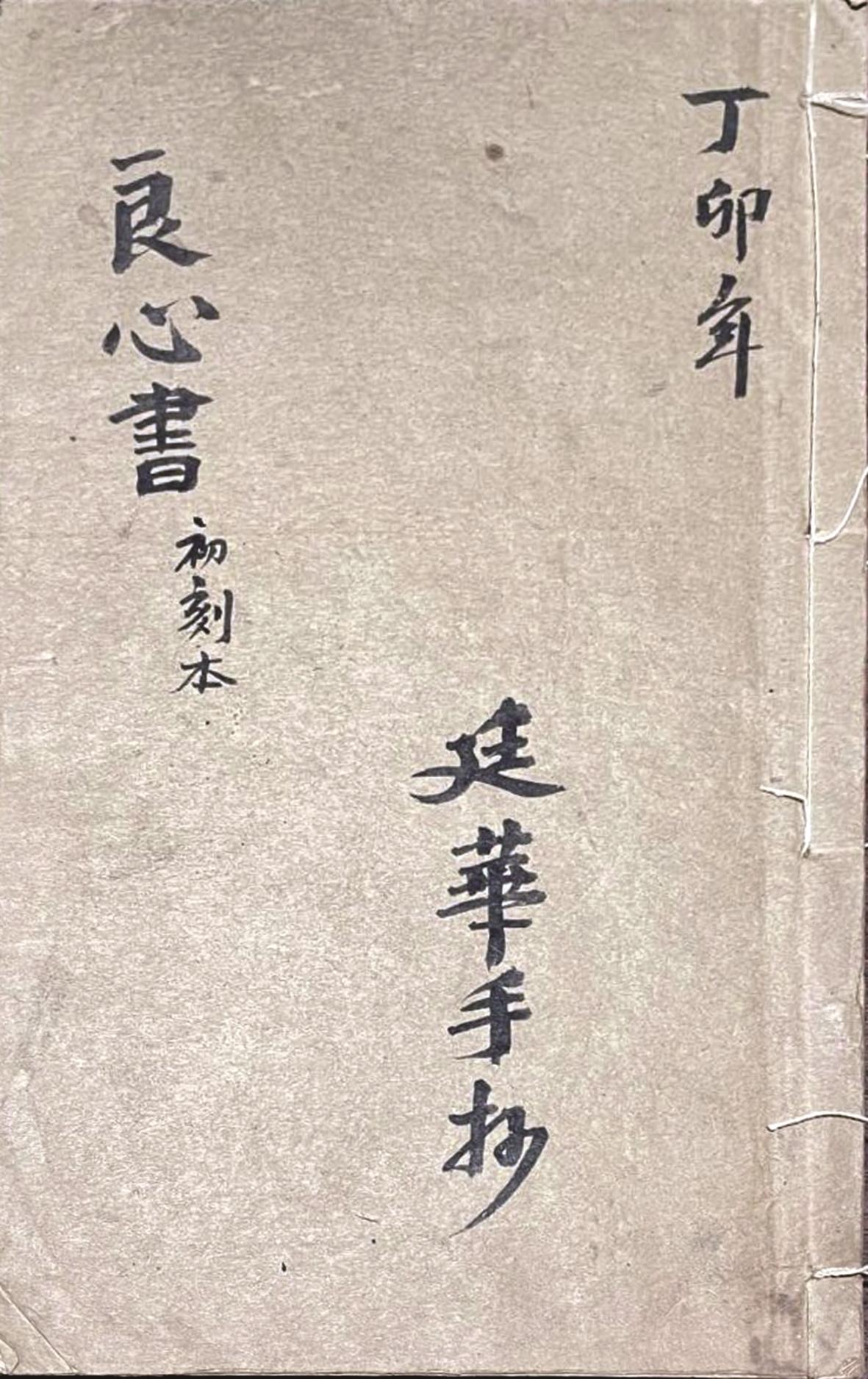

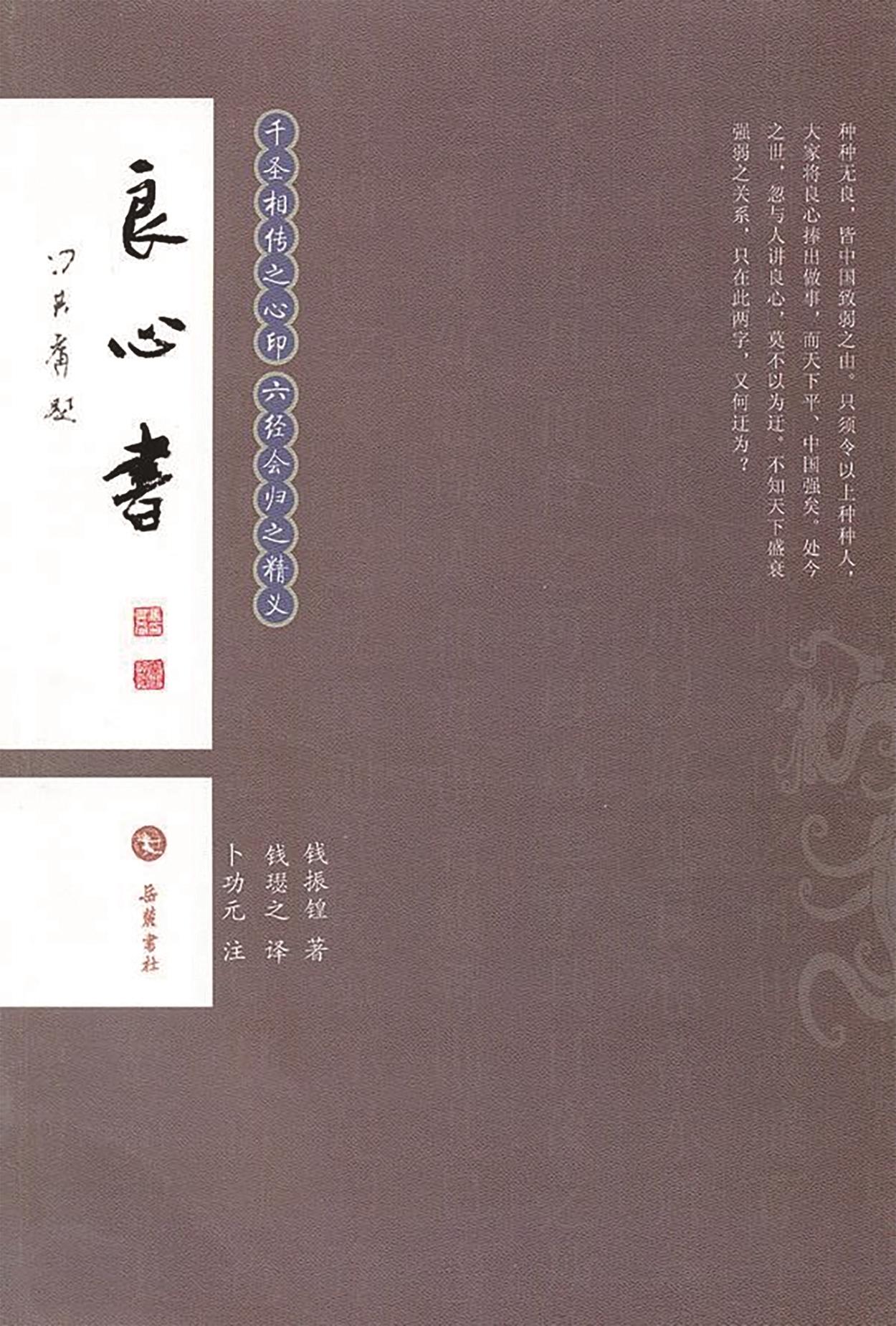

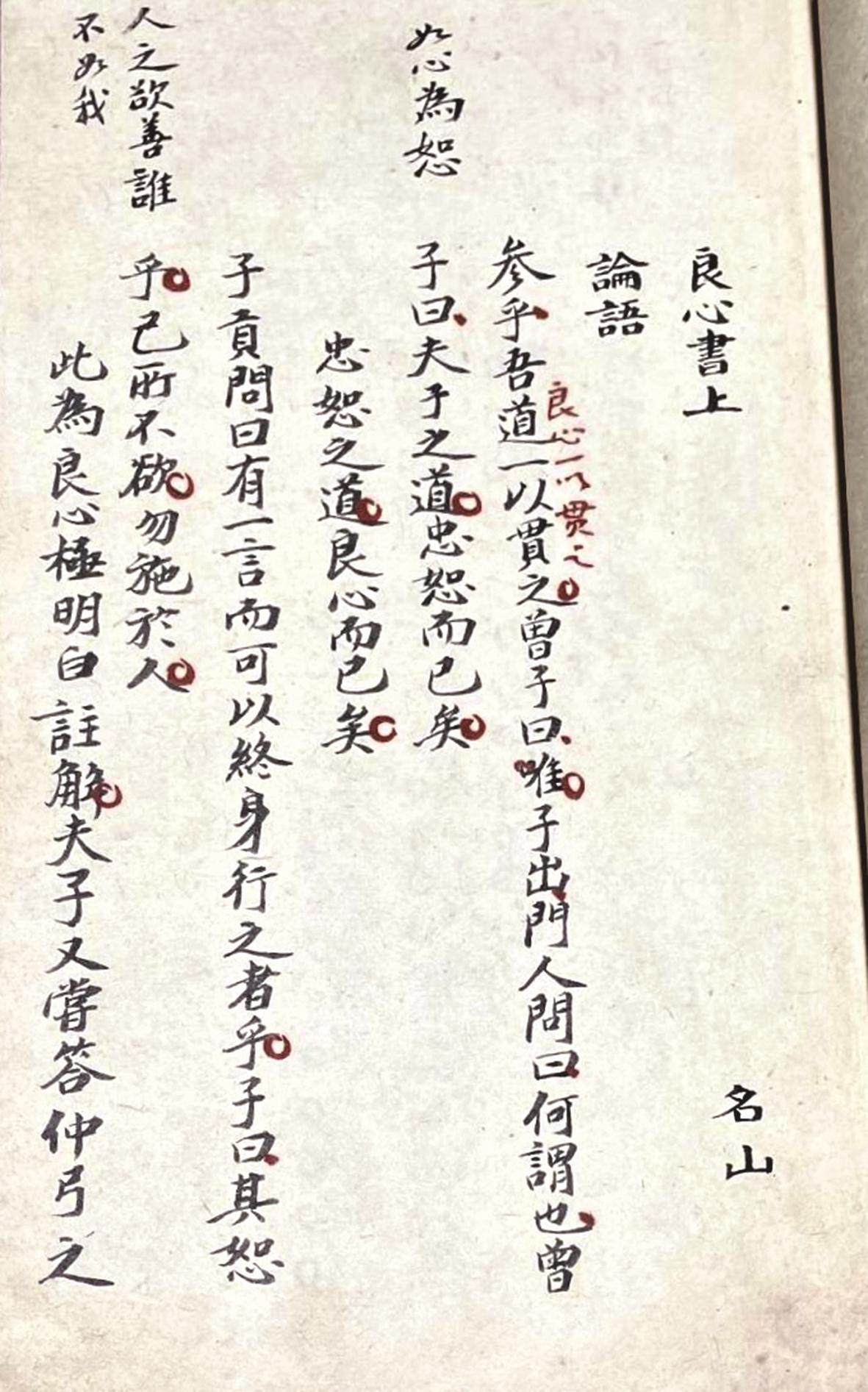

寄园在钱向杲逝世后就渐荒落,但经钱名山加以修葺,尽复旧观,并使之成为一处文化教育圣地。钱名山于1912年就在寄园教授自家子弟,表侄(后为长女婿)谢玉岑、侄钱炜卿于是年入寄园读书。1914年,钱名山正式设馆授徒,他学识渊博,讲授深入浅出,以文章义理大义者、有益于世道人心者授之。是年他刊印《良心书》,认为:“千圣相传之心印,六经会归之精义,不外‘良心’二字……此皆为学为人之根本。知其本末,方可立身处世,方可扬善非恶,方可兴家立业,方可与闻治平,方可共造和谐。”《清代毗陵名人小传稿》称:“其言学,必宗孟子。”刘鼎勋《钱名山先生传》记载,学生多时达三十余人,九峰阁为藏书楼,望杏楼为学生宿舍,环境优美,是习静诵读的好地方。

在清王朝覆亡、辛亥革命功败垂成、社会动荡、传统文化遭受西学冲击的情况下,作为文化遗民的钱名山所能做的就是远离政治、讲学寄园,赓续中华文脉。从这一层面上看,钱名山主导下的寄园所寄托的是他对传统文化传承的希望,是对诸弟子能以天下为己任、德才兼备的希望。1917年,谢玉岑不愿在北京银业做学徒,欲再回上海商校读商科,钱名山劝导说:“吾谓玉岑当博读古今书,成大儒。今其志乃求温饱者,非吾婿也。”而诸弟子也没有辜负老师的期望,仅从可查考的弟子中可以看到,他们日后很多都从事文化教育工作,在各自的人生道路上继续传承、发扬着寄园的文化精神。