我本来可以不当“知青”的,但我还是成了“知青”。

1976年,我高中毕业待分配一年后,可以不下乡,不过那必须是以我弟弟4年以后到更远的农村插队为代价。当时的政策是:家中有两个孩子,必有一个下乡插队,如果老大留城,老二就必须到更远的农村;如果老大先下乡,就可以安排在近郊农村,而以后老二可以分配城市工作。

父母陷入两难境地,手心手背都是肉啊!终是要面对。过了几天,面色沉郁的母亲找我商量,其实他们可以直接决定的,但还是找我来谈一谈。摆明情况后,沉吟半晌,我说,我是老大,既然政策有硬杠杠,也难两全其美,那我就先下乡吧。那时还没有“精致的利己主义”说法,想的基本都是利他,至少我的想法是这样。母亲如释重负,但看得出她心里也是不轻松的,我想世界上的父母都是一样的。也有很多父母与我父母的选择相反:捞到一个算一个,老大先工作了再说。有一点我父母是没有料到的,仅仅三年之后,知青下乡政策就退出了历史舞台。

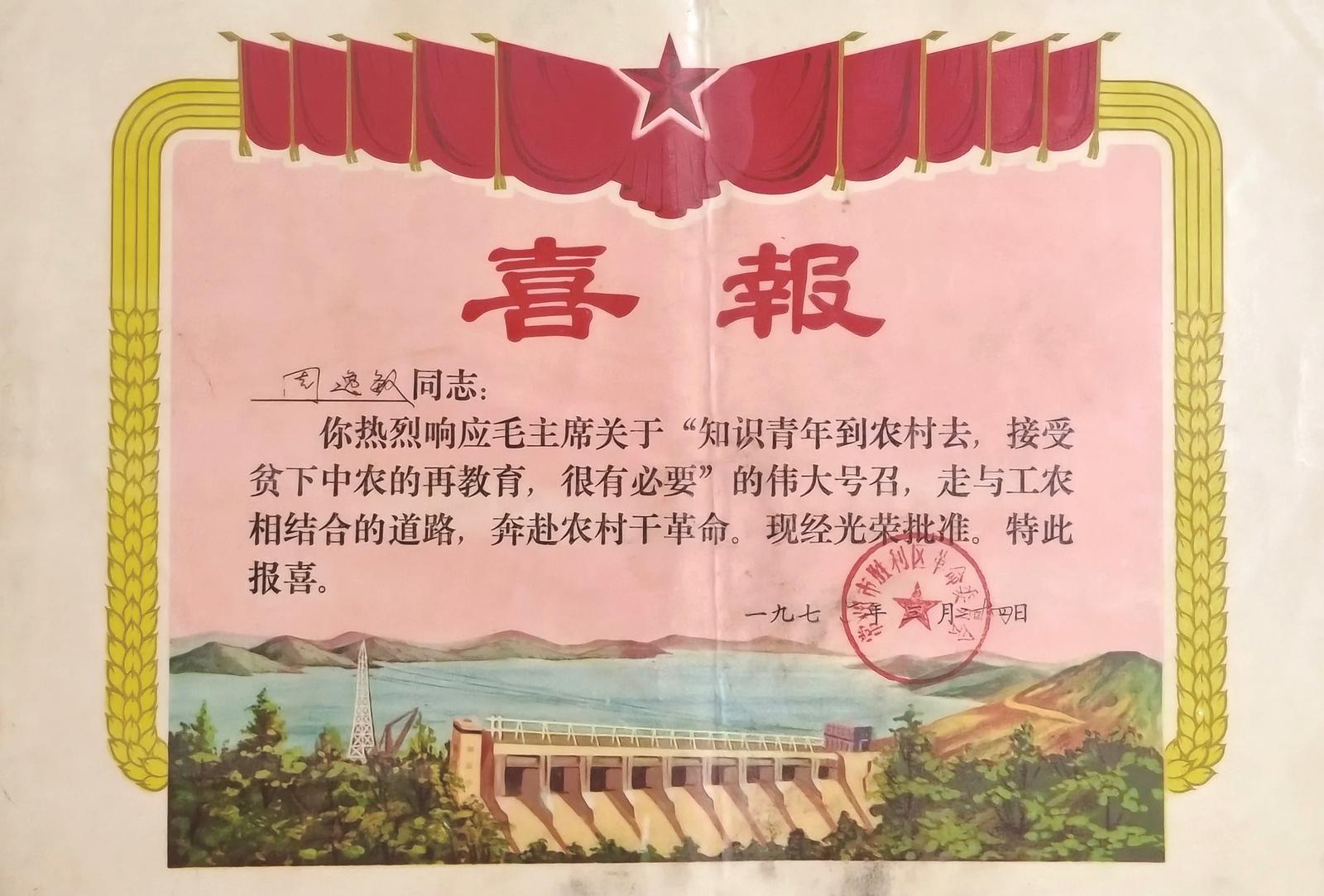

下乡的喜报很快就来到了家里,批准的日期是1976年3月24日,批准单位是常州市胜利区革命委员会。胜利区就是现在的钟楼区。这一天,我就成了“知青”。一起来的还有几张票,记得凭票到专门商店买了一只木箱,很结实。还有一条粗呢毯子,很朴素,没有一点花纹,颜色淡灰紫红,摸上去倒很厚实,还有棉花胎等。

那一天是阴天还是晴天,已经记不清了,记得清的是那一天我真正来到农村,“赤脚走在田埂上”,成了一名插队“知青”。还记得大队墙上有一条标语:“滚一身泥巴,炼一颗红心!”当然下放的地点不远,马公桥下当时郊区五星公社新丰大队,那里几年之后建成了全国第一个综合开发、配套最全、运用建设新模式的住宅小区——花园新村,成为全国典型,为常州争了光。但是,为我们建造的知青点,一座两层小楼也随之荡然无存。

到了大队,知青点当作宿舍的两层小楼早已造好,有一个大院子,还有一排平房,可以当会场,平房南边就是食堂,总体条件还以。知青们分宿各个房间,我记得有一位舍友姓朱,他父亲是常州某煤矿的矿长,没多长时间他就离开了。我被分配到唐二生产队劳动,老队长高大魁梧,人很和善,对我们很好。我们是属于胜利区的知青,区里也很关照,专门派了两位带队干部管理我们。其中一位陆姓干部是某电子元件厂副厂长,后来经过她的努力还在知青点办起了一个为该厂配套,专门生产半导体收音机中周变压器的小工厂,知青们就不必顶着酷暑严寒到农田里劳动了,生产出来的成果就计入各所在生产队,换算成工分。

我则主要在大队工作,当过大队企业的会计,也当过农技员,因为第二年,大队全部改种蔬菜,服务常州居民的“菜篮子”,尽管我根本不会种菜,不过从“战争中学习战争”是最好的办法,我就跟着公社农技员,当小农技员。甚至,我还负责过冬天农闲时大队到采菱河开河时的现场“司务长”,负责开河社员的吃喝,保证有充足体力开河。所以,我给现场乡村厨师的要求是每天必须有块大肉。那时候的肉比现在的香,养猪不吃复合饲料,都不是速成的。我住在知青点的时间不多,记忆最深刻的知青点故事是,某天深夜睡意蒙胧中被舍友摇醒,原来打死了一只闯进知青点的野狗,“捉到贼骨头连夜解”,大家半夜吃狗肉,香气四溢。

下乡时间不长,三年还不到。那时还年轻,只觉得农村的天很蓝,农村的水很清,在农村,心灵是自由的,还没到岁月在时光中飘散成一缕缕沧桑,留在心头、让人不忍卒读的时候。